清晨,起床洗漱完毕,简单吃完早餐,乘车前往医院。通过医护人员专用通道,进驻各自的病区。清洁区更换洗手衣,做好防护,准备就绪。

首先映入眼帘的是医疗队员、青海大学附属医院副院长樊海宁,他已经早早到岗,安排我们的工作和生活。和其他队友一样,怀着崇高的敬仰,带头参加此次援鄂工作,日夜奔波,保证队员们物资充分,做好防护。谁不是血肉之躯,谁不是儿子、父亲、丈夫……顾不上想太多,征程已经开始。

沉着冷静的侯明主任,在医疗队中年资最高,但侯主任丝毫没有在外人面前显露过疲态。自从飞机降落到天河机场,他立即从青A模式切换为鄂A模式。开会部署,筹建病区,从指挥设计,到设备的搬运和人员的分工,播撒希望,浇灌汗水。深夜乃至凌晨2点,侯主任仍在现场和年轻医师分析病例,讨论诊治方案。凌晨3点下班,没有接送车辆,只能跑步返回酒店休息,这就是人民的好医生。

来自重症监护病区资深专家童世君副主任,在重症监护室兢兢业业工作,每天认真详细的查房,分析病情,查漏补缺,同时和其它医生轮流值班。虽然身在武汉新洲,童主任没有半点的认生,重症的患者就是他的亲人。

来自普通病区的汪元俊副主任、吕荣华副主任、李玉红副主任和艾绍正主治医师,先在缓冲区医生办公室回顾前一天的收治患者,详细分析患者的信息及影像学改变,病区的重危患者和轻症患者做到心中有数,商量诊治方案。穿戴好防护服和护目眼镜,进入隔离区瞬间感觉海拔上升2000米,说话、走路胸闷气憋,很多女医生和护士开始太空漫步,动作要轻柔缓慢,但大脑要敏捷,思路要清晰。

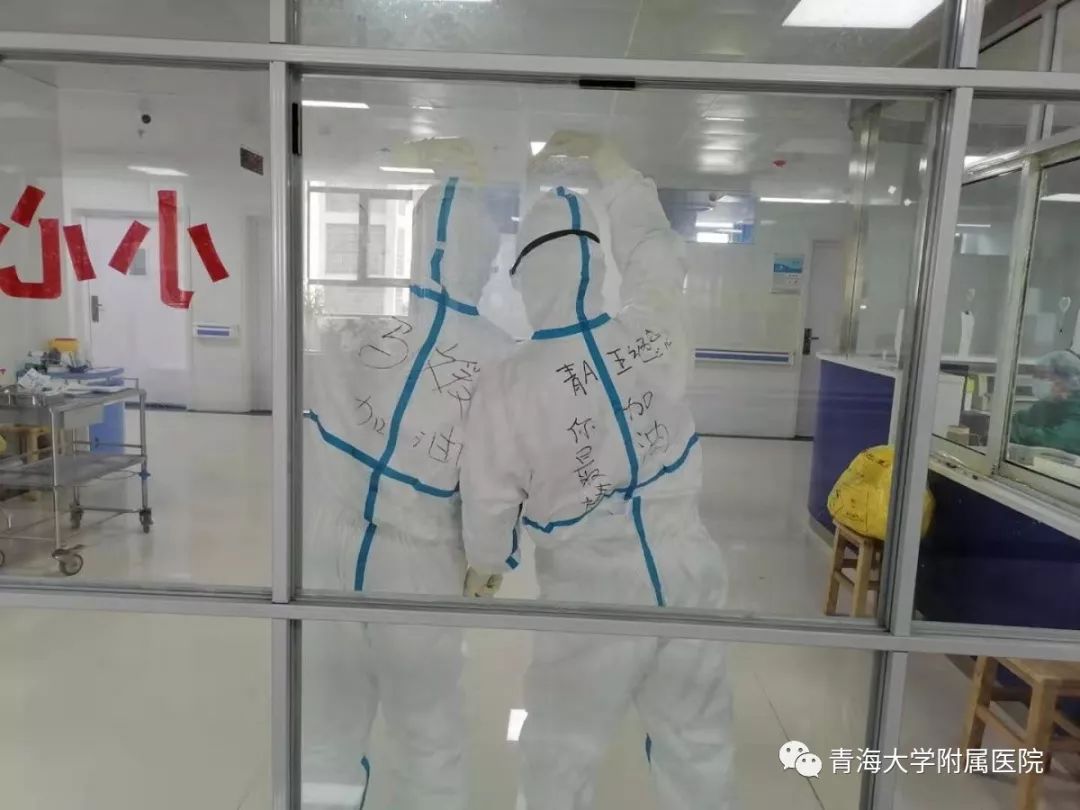

查房开始了,先把病房门从侧面轻轻推开,等待1-2分钟,走进病房窗旁,开窗通风,轻轻走到患者病床侧面询问症状,体格检查并记录,还要了解患者生活情况,鼓励患者增强康复的信心。由于患者全都为确诊患者,他们情绪低落,不善言语,甚至有些患者焦躁不安,透过他们的双眸,使我们更加认识到自己的责任和使命,这是生命无声的呼唤,需要我们拯救。当日病区共有患者28人,均为明确诊断的新型冠状病毒感染的肺炎。由于患者较多,病史及病情变化复杂,我们自带纸笔,一一记录,谨慎对待每一位患者,来不得一丁点的大意和马虎。病区的隔离通道基本都用玻璃隔断,记录的医嘱通过玻璃墙的两两相望传递或者是用对讲机传递。查完房,这时新入院患者陆续进入病区,每个患者都带有“肺炎神器”——胸部CT。根据病史、症状、体征,通知医嘱,进行诊治。

夕阳西下,我们在隔离病区中穿梭,在与新冠肺炎患者的交谈中,结束了一天的工作。出隔离病区可不像进入那样轻松,反复“内外夹攻大立腕”,强化的院感意识,这个过程至少需要半个小时。我们不怕新冠肺炎,我们不怕接触患者,因为我们胸有成竹,感控就是生命!这里,我们要感谢负责感控的队友杨冬华,起早贪黑,对每一位进出隔离病区时穿脱防护服的队员尽心悉心指导和查漏补缺。

在任何病区,最辛苦的非护士莫属。护理队友有重症监护病区的高啟林、祁珍元、赵永辉和佘小斌,还有普通病区的有颜维菊、马媛、高海燕、雷晓宁、邵莲桂、王施蕊和谭雪娇。他们不仅要完成日常护理工作,还要承担隔离患者的生活帮助,送饭、清理衣物……其中有位年迈的患者食欲不佳,医院食堂的饭菜不合胃口,想喝家里的稀粥,护士通过各种途径给患者送去稀粥,送去温暖。这里有最美背影,这里有最美压痕,这里有最美女儿,也有最美男护。护理队伍中,最年轻的就是1996年出生的谭学娇,但她的意志和年龄是呈反比的,每每问道“小谭,你怎样”,她总是笑眯眯的回答“我很好”!这铿锵有力的回答给团队增强信心和希望!

没有一个人天生就很勇敢。在这“单链RNA”的笼罩下,我们的队友仍然迎难而上,不畏艰辛,不畏病毒,或许有人会问,是什么支撑我们的队友这样做呢?毫无疑问,“战友”们都怀着崇高的信仰,“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”。武汉加油!武汉必胜!(附属医院)